ライブ配信中のライバーが刺殺されるという衝撃的な事件が、新宿・高田馬場で発生しました。事件の背景には、250万円もの金銭トラブル、そして“投げ銭”文化に潜む共依存関係があったとされています。

本記事では、ライバー刺殺事件の概要をわかりやすく整理したうえで、「なぜ起きたのか?」「誰にでも起こり得ることなのか?」といった読者の疑問に丁寧に答えていきます。さらに、投げ銭に3000万円を費やした実在リスナーの声や、精神科医によるリスナー心理の分析、ライブ配信プラットフォームが抱える構造的問題についても取り上げます。

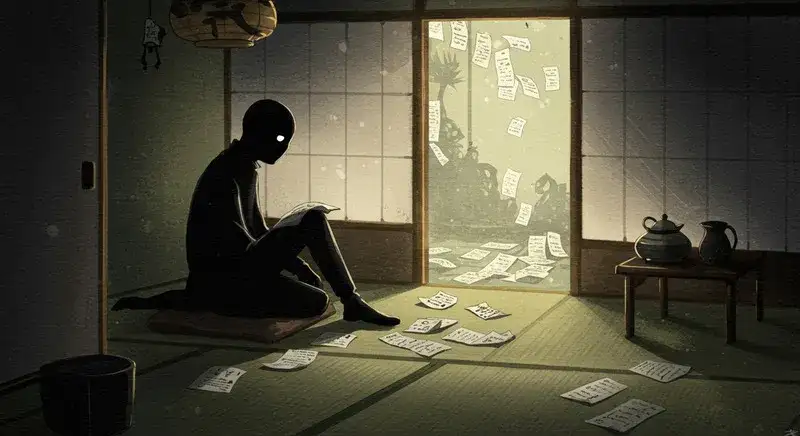

同様の事件が再び起きないために、私たちが知っておくべき“推し活”のリスクとは何か。社会的孤立や承認欲求が引き金となる投げ銭依存の実態を、リアルなコメントや専門的な視点を交えて掘り下げていきます。

ライブ配信を見る側・届ける側、どちらにとっても他人事ではないこの問題。その構造と本質を理解することで、あなた自身の距離感を見直すきっかけになるかもしれません。

✅この記事を読むとわかること

- ライバー刺殺事件の詳細な経緯と背景

- 投げ銭文化が抱える心理的・構造的リスク

- リスナーと配信者の関係に潜む共依存の問題点

- 社会的孤立と事件の関連性や再発防止の考察

ライバー刺殺事件の背景とは?──“推し”の終着点に何があったのか

新宿で起きた衝撃事件とその経緯

「推しに会いたい」「もっと近づきたい」──そんな気持ちが、時に常軌を逸した行動に変わることがある。

2025年3月、東京都・新宿の高田馬場で、22歳の女性ライバーが配信中に刺されて死亡するという衝撃的な事件が発生した。加害者は40代の男性リスナー。彼は以前から彼女の配信を視聴しており、金銭的な支援──いわゆる「投げ銭」も多額に行っていたとされる。

警察の発表によれば、犯人は配信の内容から彼女の現在地を特定し、現場に急行。周囲には多くの視聴者が配信を見ていたにもかかわらず、突如として凶行に及んだという。背景には「返済されない250万円の貸し金」や「無視され続けたことへの恨み」など、いくつかの要素が複雑に絡み合っていた。

事件を受け、SNSでは「またか」「ついに起きたか」という声が飛び交った。驚くべきことに、ライブ配信者や関係者の中には、「いつかこうなると思っていた」と語る者も少なくない。では、なぜこのような事態が“想定の範囲”だったのか。そこに、ライブ配信の構造そのものの危うさが見えてくる。

被害者と加害者の間にあった“金銭トラブル”

事件の中心にあったのは「投げ銭」というシステムである。

ライブ配信アプリでは、視聴者が“推し”のライバーに対してリアルマネーを使い、ギフトやアイテムを送ることができる。これがランキングや報酬、さらには芸能事務所との契約などに直結することもあり、競争は激化の一途をたどっている。

被害女性と加害者の間にも、長らく続いた「金銭的なつながり」があった。投げ銭の額は月10万円以上、総額では250万円以上ともされており、単なるファンと配信者という関係を超えていたようだ。問題は、それが“貸し借り”の関係に変質していた点にある。

コメント欄では、こんな声が見られた。

「投げ銭が原因というより、実際はお金の貸し借りがトラブルの発端。そこを見落としてはいけないと思う」

「個人間の金銭トラブルを『推し活の悲劇』にすり替えるのは危うい」

このように、事件の本質を単なる“狂信的ファンの暴走”に還元するのは不十分だという見方が根強い。むしろ、ライバーとリスナーの間で曖昧なまま交わされる金銭的関係の危うさこそ、注目すべき点かもしれない。

「いつか起きると思っていた」現役ライバーの声

事件後、現役の配信者たちの間では、恐怖と不安が急速に広がった。

「正直、いつかこうなると思ってた」

「配信中にリスナーがストーカー化したこともある」

こう語るのは、とある女性ライバー。彼女は、普段から配信中に「応援アイテムよろしく!」「今月1位を目指しています!」と呼びかけるが、それが過剰な“投げ銭競争”を招いているとも感じていたという。

一部の視聴者は、ランキングを上げるために何万円も課金する。その結果、ライバー側も「もっと投げてほしい」「自分のためにがんばって」と、応援をあおるようなトークに傾いていく。

「応援して!順位上げて!って配信者が言うけど、結局はアイテム(お金)さえ貰えればいいんでしょ?」

こうしたコメントが示すように、ライバーとリスナーの間に本当の“信頼関係”があったかどうかは、極めて疑わしい。

事件の悲劇性は、単なる一対一の人間関係のもつれでは終わらない。人気や収入を競う場として設計されたライブ配信システムそのものが、時として「人を錯覚させる構造」になっている可能性がある。

この章では、事件の表層とその背景を整理した。しかし問題はここからである──なぜ人は、自らの生活を犠牲にしてまで“推し”を応援し続けるのか? 次章ではその心理構造に迫ってみよう。

なぜ人は“推し”に投げ銭し続けるのか?──リスナー心理の深層

「育てている感覚」「ちやほやされたい」投げ銭の動機

投げ銭に魅了され、3000万円もの大金を費やした男性──通称「りゅうたろうさん」は、インタビューの中でこう語っている。

「自分がその子を育てている感覚だった」

アイドルや配信者を“育てる”という感覚。これは、単に応援しているという域を超え、もはや“所有欲”に近い心理にも思える。しかもそれを正当化する要素が、システムの中に巧妙に組み込まれているのだ。

ライブ配信プラットフォームでは、投げ銭の額に応じて、コメントが目立つ・名前が呼ばれる・特別な演出が加わる。さらに、他のリスナーより目立てる「ランキング制度」や、ライバーとコラボできる「イベント権」など、ステータスのような報酬が用意されている。

「最初は推しの順位を上げたいだけだった。でも課金が見える仕組みで、周囲から“お金持ち”“社長”ってチヤホヤされて、やめられなくなった」

これは、ゲームのレベル上げにも似た快感──“自分の力で推しを高めている”という達成感を得られる仕組みである。そして気づけば、推しを応援しているのではなく、推しによって自分が承認されることを求めてしまう。

この転倒が、応援を“趣味”から“執着”に変えていく。

コメントに見る共感と違和感──応援と依存の境界線

りゅうたろうさんの行動に対して、ネット上では賛否が大きく分かれている。

共感の声もある。

「気持ちはわかる。自分も推しに救われたことがあるから」

「アイドルに貢ぐのと何が違うの? 自分が納得して払ってるならいいじゃん」

だが一方で、警鐘を鳴らすようなコメントも少なくない。

「応援に人生を全部つぎ込むのは違う。趣味の範囲で済ませるべき」

「投げ銭が自己満足じゃなく“見返り”を求め始めた時点で危ない」

つまり、投げ銭そのものを否定する人は少数派だが、「どこまでが応援で、どこからが依存か」という線引きが不明確であることに、危うさを感じているのだ。

ライバー側も、「応援してくれてありがとう」と言いつつ、実際は金額によって態度を変えることもある。そこにリスナーが“特別な関係性”を錯覚する余地が生まれる。

この心理的なすれ違いが、事件のような暴走の温床になってしまう。

精神科医が語る“承認欲求”と共依存のリスク

事件を受けて、精神科医の西村光太郎氏はこう語っている。

「投げ銭の動機には、配信者との個人的な関係で認められたい、あるいは視聴者の中で目立ちたいという承認欲求が大きく関係している」

つまり、リスナーは自らの“価値”を、配信者の反応やランキングという外的要因で測ろうとする。そのため、無理をしてでもお金を投じる。認められることで、自己肯定感を維持しようとする。

この構造は、いわば「共依存」である。

ライバー側は、リスナーからの投げ銭がなければ活動を維持できない。リスナー側は、ライバーの反応によって自分の存在意義を感じる。この関係が歪むと、やがて「自分はこれだけ尽くしたのに、なぜ無視するのか?」という不満や怒りが生まれてしまう。

「リスナーの依存を利用して金を引き出した結果が事件になった。これは“共依存”じゃなくて“搾取”だと思う」

こうしたコメントが出てくるのも、無理はない。応援という名の下に、感情とお金が無防備に絡み合っていく。その危うさに、我々はもっと自覚的であるべきかもしれない。

人はなぜ、会ったこともない相手にこれほどまでに感情を注げるのか──。

そして、その「注いだ分だけ報われる」という幻想は、果たして誰のために設計されたものなのか。

次章では、さらに一歩踏み込んで「搾取構造」としてのライブ配信の裏側を見ていく。

投げ銭は“応援”か、それとも“仕組まれた課金装置”なのか? その答えを考えてみたい。

見返りを求めた先にあるもの──歪んだ関係と搾取構造

「推しに裏切られた」という感情が生む危うさ

人は、お金を使えば使うほど「何かを得られるはずだ」と期待してしまう。

とくに、相手が「推し」と呼べる存在であればなおさらだ。

「これだけ応援したのだから」「これだけ投げ銭をしたのだから」──そんな期待が、次第に“見返り”という言葉にすり替わっていく。

刺殺事件の加害者も、ライバーに対して250万円を貸していた。だが、彼女はそれを返すことなく活動を続け、最終的には交流も絶たれていたという。

「高額な投げ銭をしたのに無視された」「会いたかったのに、拒絶された」

こうした“期待と落差”が積み重なり、憎悪に変化していく様子は、これまでもアイドル業界やファンビジネスの世界で幾度となく問題となってきた。

実際、コメント欄でも次のような声が目立つ。

「大金を払えば見返りが欲しくなるのは人間の性。そうさせる配信スタイルにも問題がある」

「鬼にさせてしまったのは、尊厳を踏みにじるような行為の積み重ねだと思う」

一方的な好意と金銭的支援が、「無視」や「ブロック」によって断ち切られる瞬間、それまで築き上げていた“信頼の錯覚”は一気に崩壊する。

それが「裏切られた」という感情に転化したとき、善悪のラインを見失ってしまう人もいるのだ。

「ホストと変わらない」システムの限界

そもそも、ライブ配信の投げ銭システムは、ホストクラブやキャバクラと何が違うのだろうか。

「キャバクラやホスト、パチンコと同じで、金を使わせておいて“のめり込み注意”って矛盾してる。運営にも責任があるんじゃ?」

このコメントは鋭い。

実際、プラットフォーム側はユーザーの課金に応じて利益を得る。手数料は30%~50%にのぼるとも言われ、年間数百億円規模の巨大市場となっている。

しかも、ただ応援するだけではなく、ユーザー同士を競わせるイベントやランキング、特典システムが導入されている。

「投げ銭の額で競わせる仕組みはえげつない。もはやキャバクラ以下かも」

本来は「自由に応援できる」ことが魅力のはずだったが、現実には“競争に巻き込まれる”よう設計された仕組みとも言える。

この設計思想そのものが、無理な課金、過剰な依存を生み出しているのではないか。

投げ銭がもたらす“錯覚の絆”はどこまで許されるのか?

「自分の応援が、あの子の力になっている」

「推しに喜んでもらえるのが、何より嬉しい」

こうした気持ちは決して否定されるものではない。

むしろ、推し活の原点とも言える健全な愛情だろう。

だが問題は、そこに“報酬性”が加わったときだ。

たとえば、あるリスナーが1日で100万円の投げ銭をしたというエピソードがある。その後、ライバーから感謝のDMが届き、「今度直接会いたい」と誘われたこともあるという。だが、蓋を開けてみれば、それは“全リスナーに送られたテンプレートメッセージ”だった。

「会ってくれると思ってた。だからこそ、見返りがなかったときの落差がえげつない」

こう語るリスナーもいた。

投げ銭には、配信者とリスナーの間に“錯覚の絆”をつくり出す側面がある。

だが、それが実態を伴わない関係である以上、裏切られたと感じるのも時間の問題だ。

「リスナーの依存を利用して金を引き出した結果が事件になった。これは“共依存”じゃなくて“搾取”だと思う」

このように、ライブ配信という場は、ファン心理と金銭感覚の両方を巧妙にくすぐる構造を持っている。

推しに貢ぐことで“自分も存在価値がある”と錯覚させられる仕組み──それが行き過ぎたとき、今回のような悲劇が再び起こることは、決してありえない話ではない。

“推すこと”が本来持つ温かさや連帯感。

それが金銭や承認欲求の中で変質していく過程には、見過ごせない社会的な構造がある。

次章では、こうした仕組みを放置していいのか?──という視点から、「規制の可能性」とその限界について考えていきたいと思う。

投げ銭文化は規制すべきか?──コンテンツと法律の狭間で

ランキング・イベント競争と射幸心の煽り

投げ銭文化の根幹には、「競わせる仕組み」がある。

ただ応援するだけではなく、「誰が一番多く投げ銭をしたか」が明確に可視化されるランキング。さらには「期間内に最も多くの支援を得たライバーがCM出演できる」「ランウェイに立てる」など、まるでアイドルの総選挙のようなイベントまで用意されている。

これらのイベントは、推しを“勝たせたい”ファンの心理を巧みに刺激する。結果、「あと少しで1位」「他のリスナーに負けたくない」と、射幸心(=偶然による成功を願う心)を煽る設計になっている。

「昔のコンプガチャ問題を思い出すけど、投げ銭も同じで射幸心を煽りすぎる仕組みには規制が必要じゃないか?」

このコメントに見られるように、ゲームと同様に“依存性”や“のめり込み”への警鐘が鳴らされ始めている。

とくに、配信者との距離が近く感じられるライブ配信においては、「お金を出せば反応がもらえる」という直接的な報酬がある分、依存性はむしろソシャゲより強い可能性すらあるのだ。

「ソシャゲと同じ道を辿るのか」コメントに見る規制の必要性

これまで、オンラインゲーム業界では「ガチャ課金」に関してさまざまな規制が設けられてきた。

だが、ライブ配信の世界では、いまだに法的な整備は追いついていない。

「投げ銭システムはよくできてる。運営が30~50%も抜けるなら、そりゃ儲かるよね。そろそろソシャゲみたいに法規制すべき時期かも」

この意見は、単なる批判ではなく、一定の合理性を帯びている。

というのも、ライブ配信アプリの収益構造は、ほとんどがこの“投げ銭手数料”に依存している。リスナーの支出が止まれば、ビジネスそのものが成立しなくなる。

ゆえに、課金がエスカレートするような仕組みが内蔵され続けているのだ。

では、ガチャ規制のような明確なルールを投げ銭にも設けるべきか?

実はここに、大きなジレンマが存在する。

ライブ配信は、あくまで「エンタメ」や「表現の場」であるという前提がある。

そこに過度な法規制を持ち込むことは、配信者の表現活動の自由や、ユーザーの消費行動の自由を制限しかねないという懸念もある。

「ホストにハマるのも、パチンコにのめり込むのも自己責任。でもライブ配信だけ特別扱いされるのもおかしい」

このような意見もまた、一定の説得力を持っている。

利用者・運営・法律のバランスとは?

投げ銭文化をめぐる議論は、今まさに「自己責任」と「仕組みの責任」のはざまで揺れている。

リスナーには「課金する自由」がある。

ライバーには「応援を募る自由」がある。

そして運営には、「収益を上げるための設計権」がある。

だが、そのすべてがユーザーの“心理”に依存している以上、どこかで歯止めが必要なのは明らかだ。

「“のめり込み注意”とか注意喚起だけして、金はしっかり回収していく。それで社会問題になったら“配信者個人の問題”にされる。これはもう構造的な責任逃れ」

このように、現在の仕組みは“利用者にだけ責任を押しつける”構図になりがちである。

仮に、課金上限を設ける、未成年への課金制限を強化する、金銭や個人のやり取りを禁止する──といったルールが導入されたとして、それが“過剰な依存”を防ぐ決定打になるかは分からない。

しかし、何らかの仕組み的な見直しが求められているのは間違いない。

投げ銭は、本来「感謝の気持ち」を形にする素敵な文化だったはず。

だが、それがいつの間にか、“誰かの人生を狂わせる装置”になってしまっているとしたら──。

次章では、この事件から私たちが何を学ぶべきなのか。

そして、“無敵の人”を生まない社会をどうつくっていけるのか。

もう一度、根本的な問いを考えてみたいと思う。

私たちは何を学ぶべきか?──“無敵の人”を生まない社会のために

応援文化が生む“温度差”とすれ違い

「応援してるよ」「頑張って」──誰かを推す行為は、本来あたたかいものであるはずだ。

しかし、応援が深まれば深まるほど、そこには“温度差”という落とし穴が潜んでいる。

リスナーは、時間とお金と感情を込めて“推し”を応援する。

だがライバー側からすれば、それは数多くの支援者のひとつに過ぎない。

この差が、ときに誤解や怒りへとつながってしまうのだ。

「自分はこの子のために何百万も使った。なのにあの対応はなんなんだ?」

こうした感情は、まるで恋人関係のすれ違いにも似ている。

だが、推しとリスナーはそもそも“対等な関係”ではない。

むしろ「ファンビジネス」という名の構造の中で、一方が“顧客”であるに過ぎない。

それでも、配信の中で名前を呼ばれたり、感謝のメッセージが届いたりすると、人はつい錯覚してしまう。

「自分だけは特別かもしれない」と──。

この“すれ違い”こそが、今回の事件を引き起こした根本的な要因のひとつである。

「人生を投げない範囲で推す」健全な応援とは

投げ銭にのめり込み、3000万円を費やしたりゅうたろうさんは語っている。

「最初はただ推したかった。でも、課金が周囲に見えることで、チヤホヤされ、自分の存在価値をそこに感じてしまった」

推し活は楽しい。誰かを応援することには、純粋な喜びがある。

だがそれが「自己肯定感の補完」や「社会とのつながりの代替」になってしまうと、依存はすぐそばにある。

重要なのは、“自分の人生”を賭けてまで推さないことだ。

あくまで趣味の範囲、日常の中の楽しみとしてとどめること。

「人生を全部かけて応援するのは違う。趣味の範囲でやるのが健全」

こうしたコメントにあるように、「応援する側の心構え」も、今後の推し活文化には欠かせない視点である。

また、ライバー側も「応援=お金」という構図に依存しすぎないよう、関係性の持ち方を再考する必要があるだろう。

ファンを“収益装置”としてしか見ないスタンスでは、いずれ大きなツケが回ってくる。

刺殺事件の先にある、もう一つの問いかけ

今回の事件は、単なる個人の暴走では片付けられない。

背後には、「推し活に人生を賭けざるを得ない社会構造」があるのではないか?

リスナーの多くは、“何かを持たない者”である。

友人が少ない、家庭がない、職場でも認められていない──。

だからこそ、「自分を受け入れてくれる場所」としてライブ配信にのめり込んでいく。

「無職で金を借りられない相手に、消費者金融から借金させた上で返さず逃げるって、ホストがツケで客を潰すのと変わらない」

「鬼にさせてしまったのは、社会全体の構造そのものだと思う」

これらのコメントが突きつけるのは、単なる規制やモラルの話ではない。

社会が、孤立する人々の“居場所”をライブ配信に委ねてしまった結果が、今回の事件を生んだのではないか──という問いだ。

“無敵の人”──何も失うものがない人が、社会に対して復讐のような行動をとることが近年増えている。

その背景には、経済的な貧困だけでなく、「つながりの欠如」「承認の空白」がある。

ならば、これからの社会は、どうすればこうした人たちを生まずに済むのか?

その答えを一足飛びに出すことはできないが、私たち一人ひとりが「推す側」「推される側」双方の距離感や責任を問い直すことで、次なる悲劇を防げるかもしれない。

終わりに──“推す”という行為の再定義を

応援は尊い。

だがそれは、「健やかさ」の上に成り立つものであってほしい。

誰かを応援することで、自分自身の心が豊かになる。

誰かを支えることで、自分の生活も前向きになる。

そうした「正の循環」が成立して初めて、“推し活”は本当に価値ある文化になるのではないだろうか。

今回の事件は、その“歪み”が極限まで行った結果だ。

だとすれば、私たちが今考えるべきは、ただ規制を求めることではない。

どうすれば「応援」が、誰かの心を壊すものではなく、救うものとして機能するのか。

その問いを、社会全体で抱え続けていく必要がある。

ライバー刺殺事件と投げ銭文化の問題点を総括する

- 投げ銭が個人間の金銭トラブルに発展したことが事件の引き金

- 配信中に場所を特定されるリスクが現実化した

- ライバーとリスナーの関係が“信頼”ではなく“錯覚”になっていた

- 応援が高額になるにつれて、見返りを求める心理が強まる

- ランキングやイベントで射幸心をあおる仕組みがある

- 配信者の態度や対応がリスナーの感情を悪化させる要因になりうる

- 承認欲求と課金による優越感が依存を強める構造になっている

- ライバー側にもリスナー側にも“共依存”の危険が潜んでいる

- 課金額で人間関係を操作できるという誤解が広まりやすい

- ライブ配信プラットフォームが搾取構造を助長している側面がある

- 投げ銭文化の規制は未整備で、法的枠組みの不在が続いている

- 利用者に過度な責任を押しつける構造的矛盾がある

- 応援という建前が、搾取や依存を正当化する仕組みになりかねない

- 社会的孤立が推し活への過剰な没入を生みやすくしている

- 無敵の人を生まないための社会的対話が必要である

コメント